|

|

|

STORIA 2ROCIDA

![]() Il

piu' coerente prosecutore delle riforme normanne, che condusse alle sue

estreme conseguenze fu lo svevo Federico I, uno dei più grandi monarchi europei.

Nella sua figura riuniva la corona germanica e quella del Regno di Sicilia.

Regnò dal 1220 al 1250 ed operò una modernizzazione radicale del regno, combattendo

il potere feudale e la chiesa, rilanciando i commerci, costituendo una rete

di tribunali laici, un fisco e un'amministrazione rigorosi e centralizzati.

Le ''Costituzioni Melfitane'' compendiano in una serie di leggi, promulgate

nel 1231 a Melfi, il suo metodo di governo. Il papato vide nella sua azione

un pericolo mortale per la sopravvivenza del potere egemonico della chiesa in

Italia e lo combattè con tutte le sue forze, prima con Gregorio IX, poi con

Innocenzo IV, ricercando alleanze nelle altre monarchie europee e nei Comuni

del Centro-Nord sui quali Federico II tentava di imporre l'autorità imperiale.

Fu uno scontro durissimo, alle scomuniche papali Federico replicò con misure

spietate contro il clero del regno e accusando il Papa di scisma; assediò Roma

e occupò Benevento. Gregorio IX convocò un concilio per deporre l'imperatore,

ma la flotta imperiale sorprese, presso l'isola del Giglio, le navi dei prelati

francesi e spagnoli, che in parte perirono e in parte vennero catturati(1241)

Il

piu' coerente prosecutore delle riforme normanne, che condusse alle sue

estreme conseguenze fu lo svevo Federico I, uno dei più grandi monarchi europei.

Nella sua figura riuniva la corona germanica e quella del Regno di Sicilia.

Regnò dal 1220 al 1250 ed operò una modernizzazione radicale del regno, combattendo

il potere feudale e la chiesa, rilanciando i commerci, costituendo una rete

di tribunali laici, un fisco e un'amministrazione rigorosi e centralizzati.

Le ''Costituzioni Melfitane'' compendiano in una serie di leggi, promulgate

nel 1231 a Melfi, il suo metodo di governo. Il papato vide nella sua azione

un pericolo mortale per la sopravvivenza del potere egemonico della chiesa in

Italia e lo combattè con tutte le sue forze, prima con Gregorio IX, poi con

Innocenzo IV, ricercando alleanze nelle altre monarchie europee e nei Comuni

del Centro-Nord sui quali Federico II tentava di imporre l'autorità imperiale.

Fu uno scontro durissimo, alle scomuniche papali Federico replicò con misure

spietate contro il clero del regno e accusando il Papa di scisma; assediò Roma

e occupò Benevento. Gregorio IX convocò un concilio per deporre l'imperatore,

ma la flotta imperiale sorprese, presso l'isola del Giglio, le navi dei prelati

francesi e spagnoli, che in parte perirono e in parte vennero catturati(1241)

Per gli scrittori ecclesiastici Federico diventò una figura diabolica, l'anticristo preannunciato dalle Sacre Scritture, il demonio contro il quale doveva essere concentrato ogni sforzo. La sconfitta di Federico fu realizzata però soprattutto dai Comuni. Anche se battuti a Cortenuova nel 1237, quest'ultimi erano ormai una realtà politicamente ed economicamente troppo consolidata per sottomettersi all'autorità imperiale incarnata da Federico e nel 1248 prima Parma e poi nel 1249 Bologna, sconfiggendo a Fossalta Enzo il figlio di Federico, affondano definitivamente il progetto imperiale di quest'ultimo.

Dopo

la morte di Federico (1250) si consumò rapidamente tra il 1250 e il 1268 il

dominio svevo in Italia. I suoi sucessori, Manfredi e Corradino, furono sconfitti

da Carlo D'Angiò, fratello del re di Francia, Luigi IX chiamato dal papa Clemente

IV in soccorso del partito guelfo. Sceso in Italia, Carlo venne incoronato a

Roma re di Sicilia e nel 1266 sconfisse Manfredi, che morì in battaglia, presso

Benevento e Corradino a Tagliacozzo nel 1268. Quest'ultimo poco più che adolescente

venne decapitato in piazza Mercato a Napoli.

Dopo

la morte di Federico (1250) si consumò rapidamente tra il 1250 e il 1268 il

dominio svevo in Italia. I suoi sucessori, Manfredi e Corradino, furono sconfitti

da Carlo D'Angiò, fratello del re di Francia, Luigi IX chiamato dal papa Clemente

IV in soccorso del partito guelfo. Sceso in Italia, Carlo venne incoronato a

Roma re di Sicilia e nel 1266 sconfisse Manfredi, che morì in battaglia, presso

Benevento e Corradino a Tagliacozzo nel 1268. Quest'ultimo poco più che adolescente

venne decapitato in piazza Mercato a Napoli.

Con l'insediamento di Carlo I d'Angiò nel regno meridionale il guelfismo italiano si rafforzò. L'Angioino sviluppò in effetti una politica via via sempre più indipendente dal papato e tesa a rafforzare il controllo sull'Italia centro settentrionale, attraverso la lega Guelfa come strumento di condizionamento delle complesse realtà comunali. In quanto re di Sicilia, però, non poteva non avere una politica mediterranea che mirava, come gia i sovrani Normanni e Svevi, al dominio di Tunisia e Barberia e a farsi signore di Costantinopoli. La sua politica mediterranea sollevò l'opposizione di Pietro III d'Aragona genero di Manfredi. Gli Aragonesi, in tumultuosa crescita commerciale e politica nel Mediterraneo, per contrastare Carlo D'Angiò si allearono all'imperatore di Costantinopoli e anche ai papi non francesi. Il Papato restava fedele al suo principio politico fondamentale, nessuno in Italia doveva diventare tanto forte da minacciarne il potere. Problemi sorsero anche all'interno del regno legati all'incremento della pressione fiscale che determinò lo scontento dei baroni siciliani e dei rappresentanti delle città. Lo scontento si aggravò ulteriormente con lo spostamento della capitale del regno da Palermo a Napoli.

![]() I

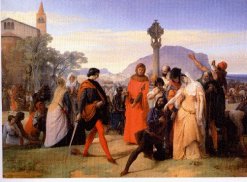

vespri siciliani:1282-1302

Il disagio dell'isola esplose una sera della primavera del 1282 per le galanterie

di un francese nei confronti di una donna. I francesi furono trucidati e la

Sicilia passò sotto il controllo del partito ghibellino guidato da Giovanni

da Procida, politico abile e raffinato e da Ruggero di Lauria, ammiraglio e

comandante la flotta. Nell'estate del 1283 Ruggero di Lauria, dopo aver preso

Malta, condusse la flotta Aragonese nel porto di Napoli dove bruciò le navi

Angioine, successivamente vennero devastate Procida, Ischia e Capri. Nel 1284

Carlo d'Angiò si preparava a riconquistare la Sicilia, ma il di Lauria lo precedette

di nuovo incendiando isole e coste del Golfo di Napoli e disperdendo la flotta

angioina il 5 giugno presso Castellamare. Anche Napoli insorse, ma la repressione

angioina domò la rivolta. Nel 1286 fu il cavaliere siciliano Bernardo Sarriano,

essendo l'ammiraglio Lauria in Catalogna, a guidare dodici galee all'assalto

di Capri che subito espugnò. Poi venne assalita Procida che immediatamente si

arrese. Le due isole vennero dai siciliani fortificate, prima del loro rientro

in Sicilia. L'anno seguente, il 23 giugno 1287, Ruggero di Lauria riportò nella

cosidetta ''battaglia dei Conti'' un'altra vittoria nel golfo di Napoli. Capri,

Ischia, Procida rimasero nelle mani dei siciliani fino alla battaglia navale

di Capo d'Orlando, il 4 luglio 1299, nella quale perirono 6000 siciliani. Carlo

II d'Angiò succeduto a Carlo I, approffittò di questa sconfitta per riprendere

il controllo delle tre isole del Golfo.

I

vespri siciliani:1282-1302

Il disagio dell'isola esplose una sera della primavera del 1282 per le galanterie

di un francese nei confronti di una donna. I francesi furono trucidati e la

Sicilia passò sotto il controllo del partito ghibellino guidato da Giovanni

da Procida, politico abile e raffinato e da Ruggero di Lauria, ammiraglio e

comandante la flotta. Nell'estate del 1283 Ruggero di Lauria, dopo aver preso

Malta, condusse la flotta Aragonese nel porto di Napoli dove bruciò le navi

Angioine, successivamente vennero devastate Procida, Ischia e Capri. Nel 1284

Carlo d'Angiò si preparava a riconquistare la Sicilia, ma il di Lauria lo precedette

di nuovo incendiando isole e coste del Golfo di Napoli e disperdendo la flotta

angioina il 5 giugno presso Castellamare. Anche Napoli insorse, ma la repressione

angioina domò la rivolta. Nel 1286 fu il cavaliere siciliano Bernardo Sarriano,

essendo l'ammiraglio Lauria in Catalogna, a guidare dodici galee all'assalto

di Capri che subito espugnò. Poi venne assalita Procida che immediatamente si

arrese. Le due isole vennero dai siciliani fortificate, prima del loro rientro

in Sicilia. L'anno seguente, il 23 giugno 1287, Ruggero di Lauria riportò nella

cosidetta ''battaglia dei Conti'' un'altra vittoria nel golfo di Napoli. Capri,

Ischia, Procida rimasero nelle mani dei siciliani fino alla battaglia navale

di Capo d'Orlando, il 4 luglio 1299, nella quale perirono 6000 siciliani. Carlo

II d'Angiò succeduto a Carlo I, approffittò di questa sconfitta per riprendere

il controllo delle tre isole del Golfo.

La ''guerra del Vespro'' si protrasse per vent'anni fino alla pace di Caltabellona che assegnò la Sicilia a Federico, il figlio minore di Pietro III d'Aragona e pronipote del grande Federico II, con l'impegno che alla sua morte gli angioini ne avrebbero riacquistatio il possesso. Questa frattura del regno meridionale, comportò l'indebolimento dell'autorità regia. In Sicilia ''il parlamento'' di origine normanna, costituito da nobili, da ecclesiastici e da rappresentanti delle città, conquistò il potere di votare le imposte, di decidere in materia di guerra e di pace, di censurare i funzionari regi. Nella parte continentale del regno, rimasta agli angioini, accanto alla ripresa feudale, si verificò la massiccia penetrazione commerciale e finanziaria, dei mercanti francesi e fiorentini di cui i re di Napoli ebbero continuamente bisogno. La ripresa del potere baronale insieme al peso economico francese e delle città centro-settentrionali, ostacolarono la formazione di una classe borghese cittadina meridonale creando le premesse per uno sviluppo economico sociale della penisola divaricato e differenziato.

Per le pagine di storia si ringrazia ASSOCIAZIONE AZIONE VERDE